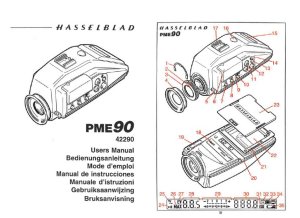

ハッセルブラッドPME90プリズムファインダー ― 2010/02/21 13:22

↑:クリックで拡大します。(Copy Right@ゴミ屋敷主人)

↑:クリックで拡大します:図1

ハッセルブラッドPME90プリズムファインダー入手しました。レンズを通してきた光を測光できるのですが、スクリーンを通過したものをつかうのでスクリーンの種類によって配慮が必要です。表1を見ていただくと判るようにスポット測光と中央部測光とも可能なのはアキュートマットDの42204と42210、、42213でスプリットイメージとかマイクロプリズムが入っているものはスポット測光は勧められないとなっています。面白いことには旧タイプのアキュートマットではスポット測光は勧められないとなっています。

ところで500C/Mに入っているスクリーンはアキュートマット以前のものなので1+1/3マイナス方向に露出補正を行なっています。

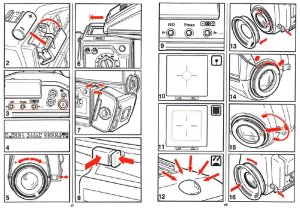

図2の2はバッテリーの装填方法です。バッテリーはCR123Aです。

図2の3のように図1の7,8,9のボタンを同時に押すとファインダーの機能チェックが出来ます。押した結果図2の4のように表示されればOKです。

図2の5は視度調整のやりかたです。調整後は右側のストッパーを押し込んで固定します。

図2の6~8はファインダーの取り付け方です。まずマガジンをはずして、プリズムファインダーを挿入します。その後マガジンを装着します。このとき図2の8のようにファインダーの横のボタンを使ってマガジンをボディに固定します。

図2の9の三つのボタンを使ってISO感度、レンズの最大F値、測光方法をセットします。スポット測光の範囲は図2の13のようになります。中央部測光の範囲は図2の13のようになります。図2の12のように頭部のドームを使って外部測光も出来ます。ところで中央部測光と読んでいるものは、取り扱い説明書ではintegral meterlingとなってますがThe Hasselblad Manualではcenter area meterlingとなっているのでこのように訳しました。まー日本のカメラの中欧部重点測光みたいなものかとも思うのですが詳細はわかりません。

次は図3のDxに従って設定方法を簡単に説明します。

図1のボタン7を押すとISO感度を設定できます。値は図1のボタン15を押して調整します。

図1のボタン8を押すと開放F値を設定できます。値は図1のボタン15を押して調整します。

図1のボタン10を押すと測光方式を設定できます。値は図1のボタン15を押して調整します。

デフォルトではEV値で表示するようになっていたのまずこれを変更しました。図1のボタン7と10を同時に押すと図3のD6~13のように先頭にPxと表示された画面が出てきます。これを繰り返しててP1の画面を表示します。デフォルトはD6のようにOnになっているので、図1のボタン15を押してOFFにします。このままだとD7で見るようにシャッター速度優先になっているので、ShutをAPErに変更して絞り優先に変更して使っています。

スクリーンが古いものなのでそれにあわせて露出補正を行なっています。これはD11のP5の画面で行ないます。値はペンタックス645Nを使って調整しました。

ところで、書き忘れるところでしたがトップの写真のオレンジ色のボタンを押すと測光できます。最初は図3のD1が表示されしばらくすると左側に絞り値、右側にシャッター速度が表示されます。ここでは絞り値優先で設定したので、図1の15のボタンを使って絞り値を変更するとそれに対応したシャッター速度が表示されます。

ハッセルブラッドPME90プリズムファインダー入手しました。レンズを通してきた光を測光できるのですが、スクリーンを通過したものをつかうのでスクリーンの種類によって配慮が必要です。表1を見ていただくと判るようにスポット測光と中央部測光とも可能なのはアキュートマットDの42204と42210、、42213でスプリットイメージとかマイクロプリズムが入っているものはスポット測光は勧められないとなっています。面白いことには旧タイプのアキュートマットではスポット測光は勧められないとなっています。

ところで500C/Mに入っているスクリーンはアキュートマット以前のものなので1+1/3マイナス方向に露出補正を行なっています。

図2の2はバッテリーの装填方法です。バッテリーはCR123Aです。

図2の3のように図1の7,8,9のボタンを同時に押すとファインダーの機能チェックが出来ます。押した結果図2の4のように表示されればOKです。

図2の5は視度調整のやりかたです。調整後は右側のストッパーを押し込んで固定します。

図2の6~8はファインダーの取り付け方です。まずマガジンをはずして、プリズムファインダーを挿入します。その後マガジンを装着します。このとき図2の8のようにファインダーの横のボタンを使ってマガジンをボディに固定します。

図2の9の三つのボタンを使ってISO感度、レンズの最大F値、測光方法をセットします。スポット測光の範囲は図2の13のようになります。中央部測光の範囲は図2の13のようになります。図2の12のように頭部のドームを使って外部測光も出来ます。ところで中央部測光と読んでいるものは、取り扱い説明書ではintegral meterlingとなってますがThe Hasselblad Manualではcenter area meterlingとなっているのでこのように訳しました。まー日本のカメラの中欧部重点測光みたいなものかとも思うのですが詳細はわかりません。

次は図3のDxに従って設定方法を簡単に説明します。

図1のボタン7を押すとISO感度を設定できます。値は図1のボタン15を押して調整します。

図1のボタン8を押すと開放F値を設定できます。値は図1のボタン15を押して調整します。

図1のボタン10を押すと測光方式を設定できます。値は図1のボタン15を押して調整します。

デフォルトではEV値で表示するようになっていたのまずこれを変更しました。図1のボタン7と10を同時に押すと図3のD6~13のように先頭にPxと表示された画面が出てきます。これを繰り返しててP1の画面を表示します。デフォルトはD6のようにOnになっているので、図1のボタン15を押してOFFにします。このままだとD7で見るようにシャッター速度優先になっているので、ShutをAPErに変更して絞り優先に変更して使っています。

スクリーンが古いものなのでそれにあわせて露出補正を行なっています。これはD11のP5の画面で行ないます。値はペンタックス645Nを使って調整しました。

ところで、書き忘れるところでしたがトップの写真のオレンジ色のボタンを押すと測光できます。最初は図3のD1が表示されしばらくすると左側に絞り値、右側にシャッター速度が表示されます。ここでは絞り値優先で設定したので、図1の15のボタンを使って絞り値を変更するとそれに対応したシャッター速度が表示されます。

↑:クリックで拡大します:表1

↑:クリックで拡大します。:図2

↑:クリックで拡大します:図3

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。